EQとコーチング

2021.03.01

国際コーチング連盟(ICF)のコア・コンピテンシーには「感情」と言う単語が9個登場します。

そして英語の原文では、「感情」は2種類の単語で表現されています。

2個が「feeling」、7個が「emotion」です。この違いは何でしょうか?

そして「emotion」の能力を示す「EQ」とはどんな意味があるのでしょうか?

ここでは「emotion」およびEQについてコーチングとの関係性を含めて考察します。

1.feelingとemotionの違い

日本語では同じ感情をあらわすfeelingとemotionですが、意味は異なります。

feeling:「感情、気持ち」をあらわす一般的な単語。

emotion: 身体の感覚に関連した無意識な感情(情動)をあらわします。

また、emotionは3つの特徴があります。

①原因がハッキリしている:でたらめに生じるのではない根拠のある情報である。

②生理的反応を伴う:「怒りでブルブル震える」「呼吸がバクバクする」「目が泳ぐ」など自覚でき、観察できる情報である。

③短い時間で消失する:6秒ほど待てば消失するため、自分でコントロールできる。

これらの要素により、emotionは無意識からの有用な情報として活用可能なのです。

2.EQとは

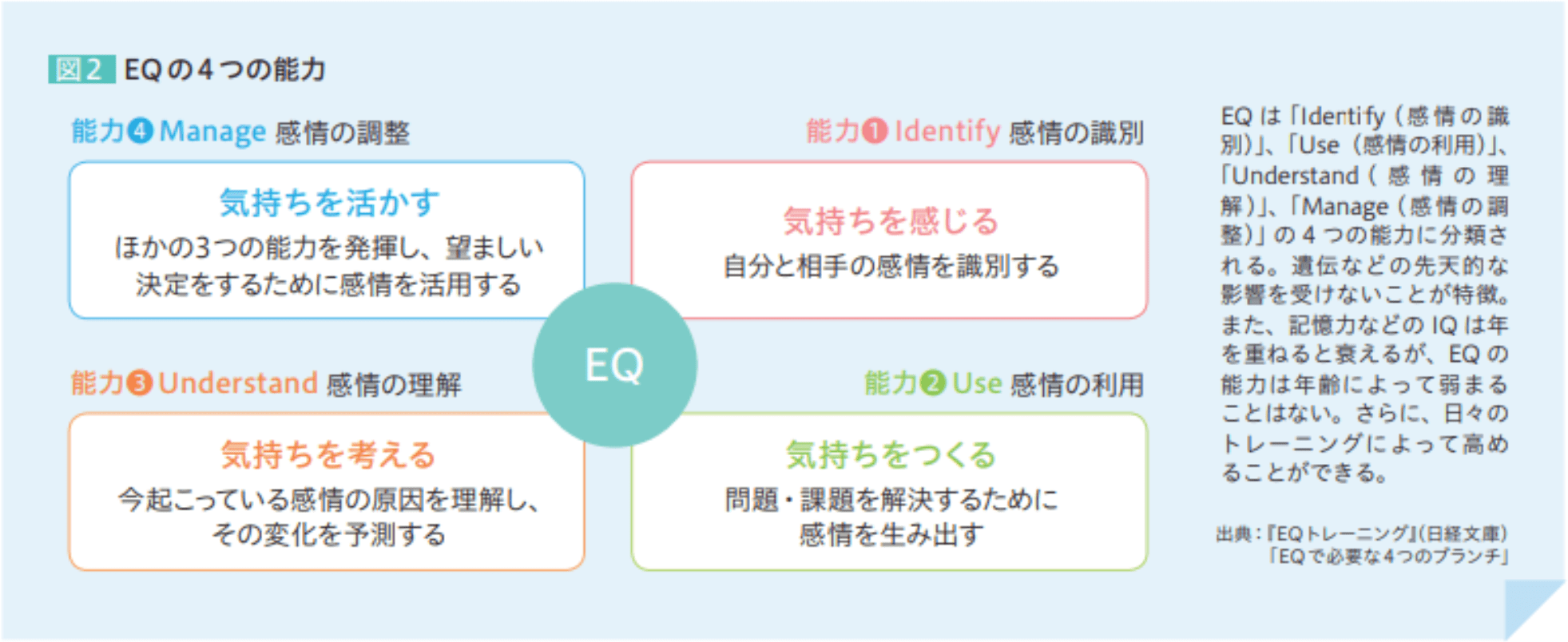

EQ(emotional intelligence quotient)は1990年に米国の心理学者ピーター・サロベイ氏とジョン・ メイヤー氏によって提唱された理論です。

『感情が私たちの行動に重大な影響を与えている。感情をうまく管理し、利用することは、知能である』と定義され、「こころの知能指数」とも言われています。

EQは遺伝などの先天的な要素が少なく後天的に高めることができます。

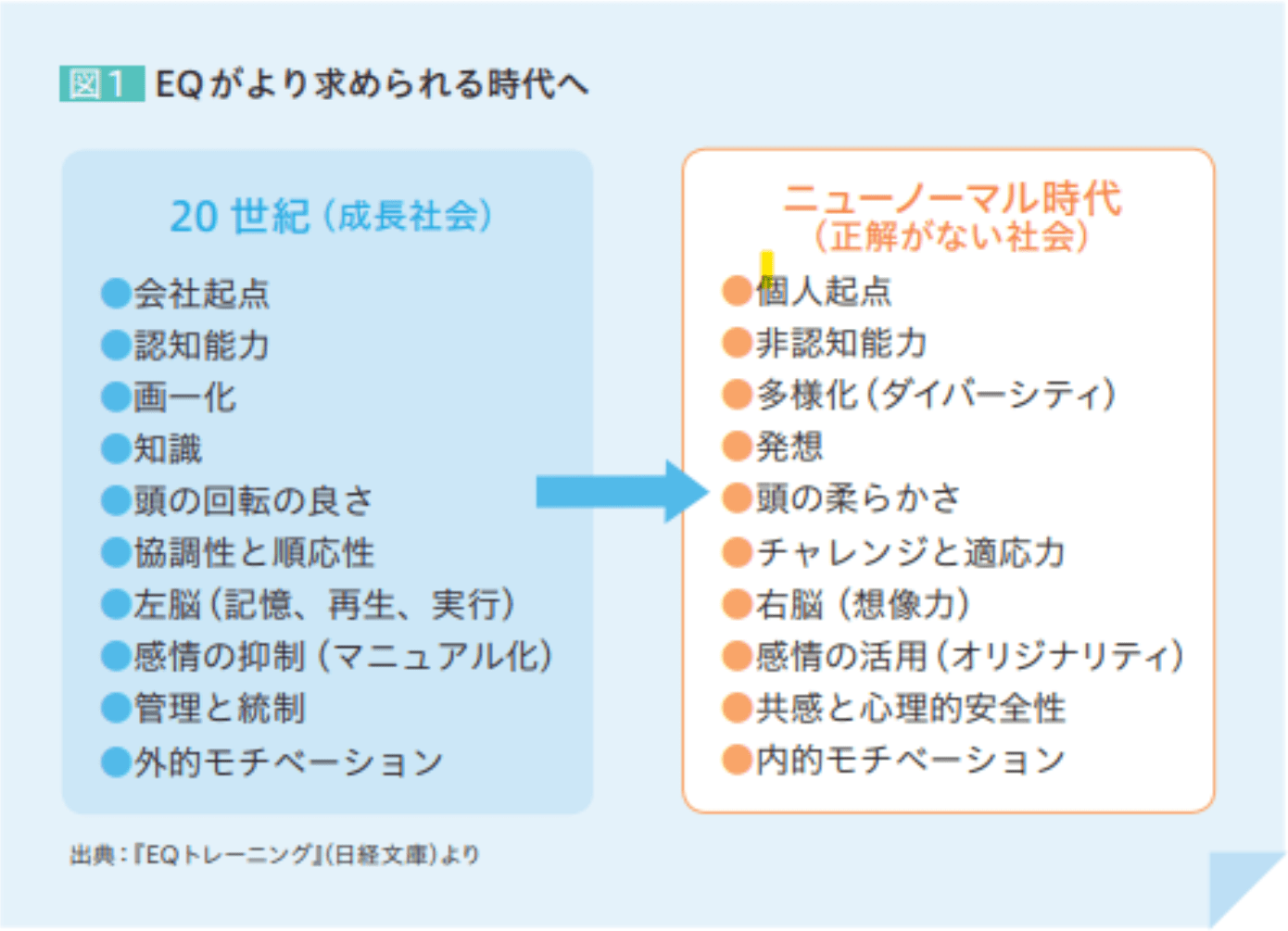

そして、先が見えないこのニューノーマル時代に必要とされる能力として、ビジネスの現場でemotionを活用したEQが注目されています。

2017年、アメリカの経営学誌「ハーバード・ビジネス・レビュー」で紹介された

「The Rise of AI Makes Emotional Intelligence More Important(AI台頭はEQをより重要にさせる)」では、

「今後人間ができるAIにできないことは、今までの経験や習慣を利用すること」、

「今後も現職を維持しようとするならば、人類の理解や動機付け、相互理解を追求する必要がある」、

「説得力や社会的理解、共感などは、人間が人工知能と差別化できるスキルだ」

と、今後のEQの重要性を説き、全米で話題となりました。

AIが人間の仕事をするようになれば、人間1人ひとりのIQはビジネス面において、それほど重要なものではなくなることが予想されます。つまり、人間がAIの時代を「労働者」として存在し続けるためには、IQよりもEQをより強化していく必要があるのです。

3.EQを開発する方法

では、EQを開発するにはどんな方法が有効なのでしょうか?

EQが働くプロセスは、4つの能力から成るブランチで構成されています。

【ブランチ1】感情の識別:気持ちを感じる能力です。感情の識別ができないと気持ちがわからないため、感情マネジメントができません。

【ブランチ2】感情の利用:求められる場面で、求められる行動をするために必要な感情をつくる能力です。例えば元気が必要な場面では 前向きな気持ちをつくり、冷静さを求められる場面では、落ち着いた気持ちをつくります。

【ブランチ3】感情の理解:今起こっている気持ちの原因を理解して、解決に導く能力です。

【ブランチ4】感情の調整:求められている場面で、求められている行動をするために、ブランチ1~3を統合して調整する能力です。最終的にどの行動をとるべきか、その感情はどれが望ましいかは、このブランチで決定されます。

自分が人に足を踏まれた時に、即座にキレて文句を言うのではなく、「故意や悪意はなさそうだ」と推察して、申し訳なさそうな相手の表情に気づいて、相手に落ち着いた声で「大丈夫ですよ」と伝えることができるのはEQの働きです。

そして4つのブランチを開発することにより、個人が感情をうまく使いこなすことが可能になります。

例えば、「本音とか言おうとすると涙が出ちゃう」という自分にお困りならば、感情を観察して言語化する習慣を持ちましょう。(日記を書くなど)

徐々に「感情の調整」が開発され、「自分自身が感情にハイジャックされる状況」が防げるようになるでしょう。

私たちは普段、無意識かつ瞬時に4つの能力を使っています。

これからは意識かつ選択して使いましょう

4.EQとコーチング

ではEQを活用することで、コーチングにどんな効果があるでしょうか?

4ブランチを基本に考えてみましょう。

情報インプットである「感情の識別」については、全方位的傾聴を行っているか、そして自分の感情が今どのような状態かを正確に理解していることが必要です。

そして、「クライアントの価値観やビリーフ」「コーチの価値観やビリーフ」を考慮して、今ここで何か起こっているのか、そしてどうなる未来が望ましいのかを考えて感情を創っていくことが「感情の利用」「感情の理解」につながります。

その後導き出した結論を、関係性を構築しつつ、クライアントの腑に落ちるような伝え方でアウトプットすることが「感情の調整」です。

例えばコーチングセッション時、クライアントが「やりたいです」と話しているのに顔の表情がこわばっている場面を考えます。

言葉と表情が異なる情報を発している時に、言葉をそのまま受け入れるのではなく、表情のこわばりが何を表しているのかを推察することが、感情の利用になります。

そしてこれからどう話を進めると、さらに目標達成に向けて効果的なのかを予測することが感情の理解になります。

その上で、クライアントにメタファーで伝えるのが良いのか、質問するのがいいのかなど、どの方法が最適かを選択したあと、より伝わりやすくするためにペーシングしてアウトプットする、これが感情の調整です。

つまり、EQを意識して4つのブランチを意識することは、コーチングスキルの向上にもつながります。

冒頭のコア・コンピテンシーで「emotion」が重視されるのも納得ですね。

まとめ

EQが高い人には以下の特徴があります。

・自分や相手の気持ちを、感じ取る事もできるし感じ取らない事もできる人。

・相手に共感する事もできるし、しない事もできる人。

・仕事スイッチを、オンにもできるしオフにもできる人。

・相手とのこころの距離を、近づける事もできるし上手に遠ざける事もできる人。

自分の感情の舵を握っている感があります。

これからの時代には、人は共感と信頼によって動きます。

その信頼と共感を得るためにも、EQは必要不可欠です。

また、人とつながる力もEQによって高めることができます。

今後ますますEQは求められていくでしょう。

参考文献

![]()

![]() Mail Magazine無料メルマガ

Mail Magazine無料メルマガ

Sachi流 元気が出るプチコーチング

最新情報を配信! ぜひご登録ください。

人気の記事 TOP5

- 相手を認めるってどういうこと?2018.11.26

- EQとコーチング2021.03.01

- リモート/ハイブリッド時代のプレゼンスとエンゲージメント2026.01.01

- 「学習の5段階」を理解し成長を促す2025.06.01

- 決まってない自分を受け入れる勇気 —— 中腰力のすすめ2025.09.01

オススメ記事

- 自律的な人材・組織を創る2022.05.01

- SEIFISH(セルフィッシュ)になる2020.08.01

- 「ニューノーマル」の時代2020.05.01

- 心技体2020.04.01

- AIとコミュニケーション2019.12.01