- Home>

- 人を育てる/人材育成>

- 現場でコーチングとティーチングをどのように使う事が有効か?

現場でコーチングとティーチングをどのように使う事が有効か?

2018.11.12

コーチングとティーチングは、ともに対象者の目標を達成へと導くために行われますが、

アプローチの仕方はそれぞれ違います。

現場でコーチングとティーチングをどのように使うことが有効なのか、検証して行きたいと思います。

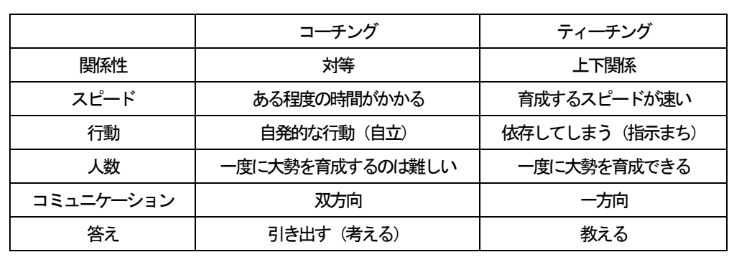

1.コーチングとティーチングの比較

コーチングは、「相手(個人・組織)の主体性を引き出し、目標達成に導くこと」

ティーチングは「自分が持っている知識、技術、経験などを相手に伝えること」

と定義しています。

※「コーチングとは」参照

コーチングとティーチングの成果や関わり方の違いは、下図のとおり比較できます。

コーチングとティーチングとでは、成果や関わり方に違いがあるのがおわかりいただけたでしょうか?

では、コーチングとティーチングはどの様な時に行うのが効果的に機能するのか?

「2.仕事のリスクと能力・スキルの四象限マトリクス」にて説明して行きます。

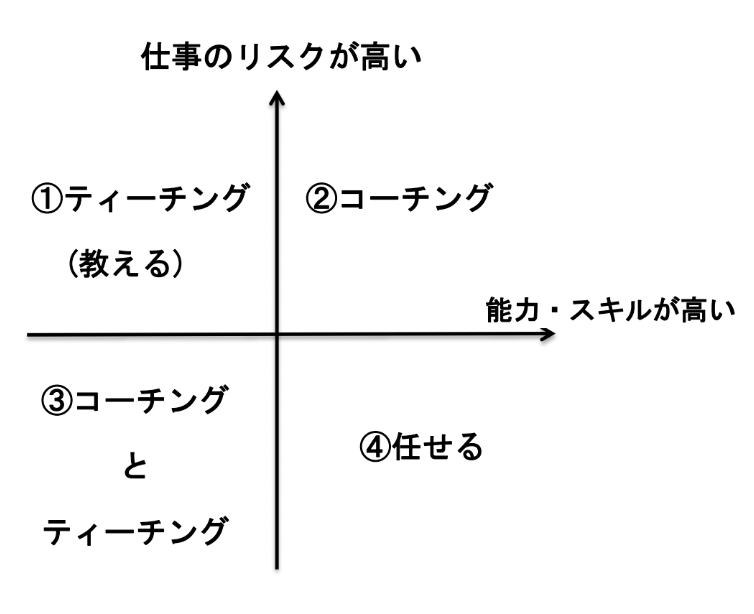

2.仕事のリスクと能力・スキルの四象限マトリクス

コーチングとティーチング、どちらのアプローチを使うのかは、仕事のリスクやその人が持っている

能力(スキル)によって異なります。

その目安となるのが、次のマトリクスです。

どの様な特徴があるのか、具体的に説明して行きましょう。

①ティーチング(教える)

仕事のリスクが高く、能力・スキルが低い場合は「ティーチング」が最も適します。

お客様のクレームや事故など、すぐに対応しないといけない時は、経験豊富な熟練者から具体的に

行動を教えてもらう方(指示)が、効率的で二次災害などを防ぐことができます。

また、経験の浅い社員に対してある一定レベルに能力・スキルを引き上げるには、

ティーチングの方が機能します。

②コーチング

仕事のリスクが高く、能力・スキルが高い場合は、基本的には「コーチング」が最も適する領域です。

クレームや事故などの経験を通して、

「この経験で何を学んだのか?」「この経験で、どうしてそう感じたのか?」

「よりよくするために、私たちはどの様に取り組むのか?」

と問いかけることで、改善点が明確になります。

そして、未来のイメージを具体化する関わりによって将来の夢やビジョンなど、

すぐには必要ではないが、企業にとって重要と感じる事柄にもコーチングは有効です。

③コーチングとティーチング

仕事のリスクが低く、能力・スキルが低い場合は、「コーチングとティーチング」を使い分ける方が、

効果的です。新入社員に対する教育などがあてはまります。

一定レベルに能力・スキルを引き上げるために、ティーチングを行います。そして、本人の自発的な行動を促し、自ら考え行動できる人材に育成するために、コーチングも並行して行います。

④任せる

能力・スキルが高い人が、仕事のリスクが低い事を行う場合は、一般的に任せる方がよいでしょう。

3.現場で活かす、コーチングとティーチングの具体例

実際に、コーチングとティーチングをどの様に現場で活かしていけばいいのでしょうか?

仕事のリスクと能力・スキルの四象限マトリクス

①ティーチング(教える)、②コーチング

について事例をもとに、説明します。

【ケース 1】①ティーチング(教える)

食品会社の通販部門にて、明日の原稿締め切りの企画があります。

締め切り日が過ぎてしまうと、印刷が遅れ、カタログの配送、商品の受注発注、倉庫での作業など、

すべてにおいて遅れてしまいます。結果、お客様に多大な迷惑をかけてしまいます。

そんな中、新しく担当になったIさんは何を基準に商品を選定してよいか解らず、時間ばかりが過ぎ、

焦ってあなたの元に相談に来ました。

このケースは、先ほどのマトリクスでいくと、①ティーチング (教える)になります。新しく担当になった為、Iさんは現状何を基準に商品を選定していいかわからない状態です。納期が迫ってきている以上、

ここは上司が商品を選定する基準を教え、基本的には手取り足取り教えるのが効率的です。

【ケース 2】②コーチング

先ほどのIさんが、選定基準をについて上司であるあなたに相談に来ました。

今回の経験を活かして、次回は同じミスを犯したくないと伝えてきました。

Iさんは社歴も長く、社員たちから人望もある有能な社員です。

このケースは、先ほどのマトリクスでいくと、②コーチングの領域になります。

場合にもよりますが、基本的には「コーチング」が最も適する領域です。

「この経験で何を学んだのか?」

「経験して、どうしてそう感じたのか?」

「よりよくするために、私たちはどの様に取り組むのか?」

Iさんの全脳にアプローチし、改善点を明確化することが効果的です。

もちろん、Iさんがアドアイスを求めてきたら、アドバイスを行う事もOKです。

基本的にはコーチングのスタンスで向き合うのが効果的なケースと言えます。

まとめ

相手の(個人・組織)の主体性を引き出し、目標達成に導くことができるリーダーは、

従来の育成法である「ティーチング」ともう一つの育成手法である「コーチング」を状況や

相手に似合わせ効果的に使い分けます。

そして、コーチングとティーチングの両方のメリットを臨機応変に活用することで、

相手(個人・組織)のパフォーマンスを向上させ、目標達成へと導いていきます。

これは企業など組織の一例です。

学校では[先生と生徒]、家庭では[親と子ども]に置き換えて

関係性を考えてください。

![]()

![]() Mail Magazine無料メルマガ

Mail Magazine無料メルマガ

Sachi流 元気が出るプチコーチング

最新情報を配信! ぜひご登録ください。

人気の記事 TOP5

- 相手を認めるってどういうこと?2018.11.26

- 「学習の5段階」を理解し成長を促す2025.06.01

- 決まってない自分を受け入れる勇気 —— 中腰力のすすめ2025.09.01

- 相手の心を満たす肯定的ストロークとは?2018.11.27

- 異文化コミュニケーション「アピールは苦手!? 木を見て森を見ずが伝わる?」2019.11.01

オススメ記事

- 自律的な人材・組織を創る2022.05.01

- SEIFISH(セルフィッシュ)になる2020.08.01

- 「ニューノーマル」の時代2020.05.01

- 心技体2020.04.01

- AIとコミュニケーション2019.12.01